22.07.2024

3 minutes de lecture

Le CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) désigne un ensemble de technologies essentiel pour la transition vers une économie bas-carbone. Cependant, les infrastructures utilisées pour le transport et le stockage du CO2, même en acier inoxydable, peuvent subir une corrosion sous l’effet de l’exposition à ce composé. Pour prévenir ces problèmes, une compréhension approfondie des mécanismes de corrosion des aciers employés est essentielle. Le CO2, qui est transporté à l’état supercritique, n’est pas en principe agressif pour les matériaux métalliques, mais la présence d’eau et d’autres contaminants peut entraîner une corrosion. La couche passive qui protège l’acier inoxydable joue un rôle crucial dans ce processus, car ses propriétés déterminent la réactivité de l’alliage face au milieu. Un travail doctoral a permis de mieux comprendre ce sujet complexe.

Afin d’accomplir une transition vers une économie bas-carbone, le CCUS (Capture, Utilisation et Séquestration du Carbone) apparaît comme une technologie-clé, capable notamment d’atténuer l'impact environnemental des industries lourdes et des centrales électriques au charbon. Les infrastructures utilisées dans les procédés qu’il met en jeu, comme les pipelines de transport et les réservoirs de stockage, sont souvent construites en acier inoxydable en raison de la résistance supérieure de ces matériaux à la corrosion. Cependant, malgré la couche de passivation superficielle1 qui protège ces alliages, ceux-ci ne sont pas totalement exempts de dégradation lorsqu'ils sont exposés à des conditions sévères, notamment très riches en CO2. La corrosion peut alors compromettre l'intégrité structurelle des installations de CCUS, entraînant des risques de fuites et de défaillances à la fois coûteuses et potentiellement dangereuses.

Aussi, afin de prévenir la corrosion et assurer la durabilité et la fiabilité des infrastructures métalliques, une compréhension approfondie des mécanismes de corrosion des aciers inoxydables dans ces milieux est essentielle.

1 Principalement constituée d’oxyde de chrome polycristallin.

Comment le CO2 interagit avec la couche passive

Pour optimiser son transport le CO2 n’est pas véhiculé en tant que gaz mais à l’état supercritique2 lequel, à l’état pur, n'est pas en soi agressif pour les matériaux métalliques. Cependant, en raison de la présence d'eau et d'autres contaminants, il peut engendrer une corrosion de l'acier inoxydable [1]. Pour mieux comprendre et maîtriser ce phénomène dommageable, il est important de savoir comment le CO2 interagit avec la couche passive qui protège le substrat d’acier. En effet, les propriétés (morphologie et structure électronique) de cette couche passive déterminent les propriétés chimiques surfaciques et donc la réactivité de l’alliage au milieu environnant.

2 Etat de la matière, obtenu pour le CO2 par chauffage au-delà de sa température critique (31.1 °C) et compression au-delà de sa pression critique (74 bar), caractérisé par un comportement intermédiaire entre l’état liquide et l’état gazeux.

La modélisation moléculaire à la rescousse

A l’aide de la modélisation moléculaire, fondée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité3, un travail doctoral4 a étudié les interactions entre le CO2 et les orientations cristallographiques les plus abondantes de l’oxyde Cr2O3 constituant la couche de passivation.

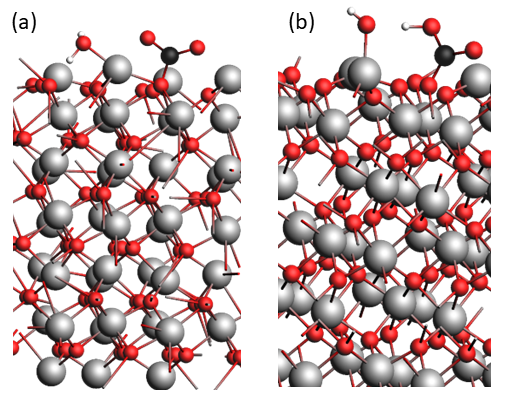

Les simulations réalisées montrent en particulier que le CO2 s’adsorbe favorablement aux différentes orientations surfaciques du Cr2O3 en l’absence d’eau. Cette adsorption s’accompagne d’un transfert de densité électronique, conduisant à la formation soit d’un composé de type carbonate soit d’un carboxylate [2]. De plus, la présence d’une molécule d’eau préadsorbée à la surface favorise thermodynamiquement l’adsorption du CO2 (Figure 1a) [3]. Toutefois, le transfert d’un proton de la molécule d’eau vers le CO2, formant un anion bicarbonate (HCO3− ; Figure 1b), est très peu probable du fait que cette réaction est cinétiquement défavorisée. Le détachement et la dissolution éventuelle de cet anion ne se produirait donc pas selon ce mécanisme.

3 La théorie de la fonctionnelle de la densité est une méthode basée sur la physique quantique qui permet d’étudier les structures composées de plusieurs atomes et d’en déduire leurs propriétés physico-chimiques, comprenant leur réactivité chimique

4 Thèse de A. Kumar, « Etude par modélisation moléculaire de la stabilité des couches passives des aciers », Université Paris Sciences et Lettres, 2021.

Code couleur : oxygène (rouge), chrome (gris), carbone (noir), hydrogène (blanc).

Une couche de passivation qui recèle encore quelques mystères

Un complément utile à ce travail serait de prendre en compte un état plus représentatif de la couche de passivation des aciers inoxydables, avec la présence de défauts cristallins dans l’oxyde de chrome superficiel. Ceux-ci sont en effet susceptibles de modifier les barrières énergétiques en rendant plus favorable la formation de bicarbonates, puis leur détachement, avec comme conséquence, la décomposition de la couche passive protectrice.

Références :

[1] F. Ropital, J. Kittel, “Corrosion Evaluation of Steels Under Geothermal Corrosion Evaluation of Steels under Geothermal CO2 Supercritical Conditions”. Proceedings World Geothermal Congress 2020, 2020.

[2] A. Kumar, F. Ropital, T. de Bruin, B. Diawara, “Effects of Surface Orientations of Cr2O3 on CO2 Adsorption”. Applied Surface Science 2020, 529, 147127.

>> DOI : https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147127

[3] A. Kumar, F. Ropital, T. de Bruin, B. Diawara, “Mechanistic Insights to CO2 Adsorption and Activation on Hydroxylated Chromia (0001) Surface”. Materials Today Communications 2024, 38 108224.

>> DOI : https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2024.108224

Contacts scientifiques : Theodorus.de-bruin@ifpen.fr ; Francois Ropital

Vous serez aussi intéressé par

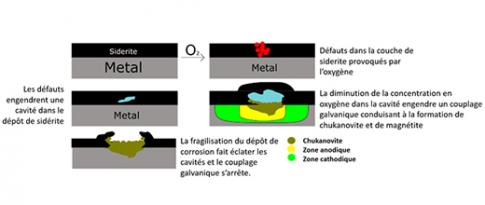

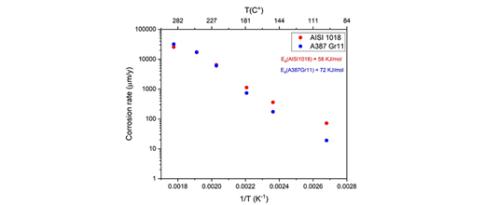

L’acier au carbone en mode autodéfense contre la corrosion

La corrosion des aciers au carbone ou très faiblement alliés, par les milieux aqueux contenant du CO2, pénalise le développement de nomb

Autoréparation contre la corrosion localisée

Du fait de son faible coût et de ses bonnes propriétés mécaniques, l’acier au carbone est un matériau très utilisé, y compris pour de nombreux équipements en contact avec certains environnements agressifs, comme par exemple les milieux aqueux contenant du CO2...

VS2 - Production de biocarburants : comprendre et maîtriser la corrosion par les huiles employées

Les biocarburants sont une composante de la transition vers les énergies renouvelables, et une voie efficace de décarbonation des transports. Ils sont toutefois produits à partir de charges dont la composition peut affecter les matériaux des équipements employés pour leur transformation. C’est ainsi que, par exemple, le procédé d’hydrotraitement des huiles végétales et des graisses animales engendre une exposition à des concentrations élevées de composés oxygénés, naturellement présents dans la charge initiale ou provenant de leur transformation...