16.10.2025

3 minutes de lecture

Le quatrième Prix de thèse IFPEN-ANRT a été décerné le 15 octobre à Julie Dubuit pour sa thèse en génie civil intitulée « Biogalvanic cathodic protection: a benthic microbial fuel cell-based solution against corrosion in marine environments applied to steel-reinforced concrete structures » soutenue le 29 avril 2024 à l’Université de Toulouse. Cette thèse a été réalisée dans le cadre d’une convention CIFRE signée avec la PME CORROHM. La lauréate et ses deux encadrants universitaires nous éclairent sur la genèse de ces travaux, leurs enjeux et leurs perspectives.

Rencontre avec la lauréate, Julie Dubuit

Rencontre avec les encadrants universitaires

Alexandra Bertron, professeure des Universités, directrice de l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA), précédemment directrice adjointe du Laboratoire matériaux et durabilité des constructions (LMDC, dépendant de l’Université de Toulouse et de l’INSA Toulouse).

Benjamin Erable, directeur de recherche en ingénierie des bioprocédés au Laboratoire de génie chimique (LGC)*, médaille de bronze du CNRS 2020

* Le LGC est une unité mixte de recherche (UMR 5503) sous tutelles du CNRS, de Toulouse INP et de l’Université de Toulouse.

|

|

Quelle a été la genèse du sujet de thèse de Julie ?

À l’origine, le projet est né d’une discussion informelle entre nous deux et Stéphane Laurens, qui était alors enseignant-chercheur au LMDC et qui a ensuite rejoint CORROHM comme directeur scientifique et technique. Benjamin travaillait sur les micro-organismes électroactifs, moi, Alexandra, sur la durabilité des infrastructures en milieux biologiques, et Stéphane sur la corrosion des structures en béton armé et leur protection cathodique. L’idée de croiser ces trois expertises afin d’exploiter les micro-organismes électroactifs pour la protection des infrastructures a alors émergé, donnant naissance au sujet de thèse et à un premier brevet.

Quelles sont les problématiques abordées dans la thèse de Julie ?

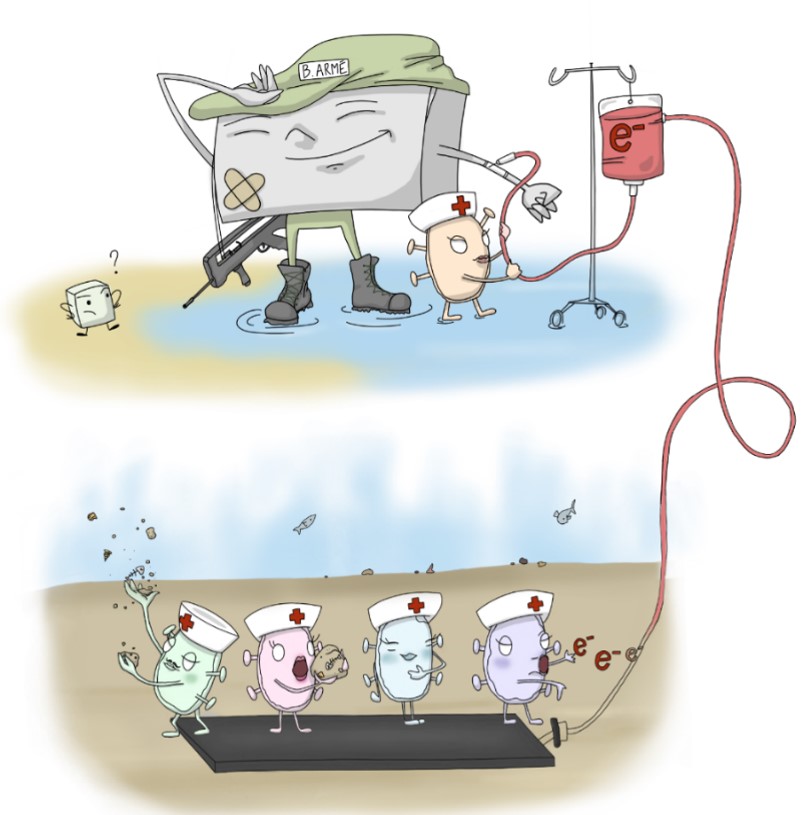

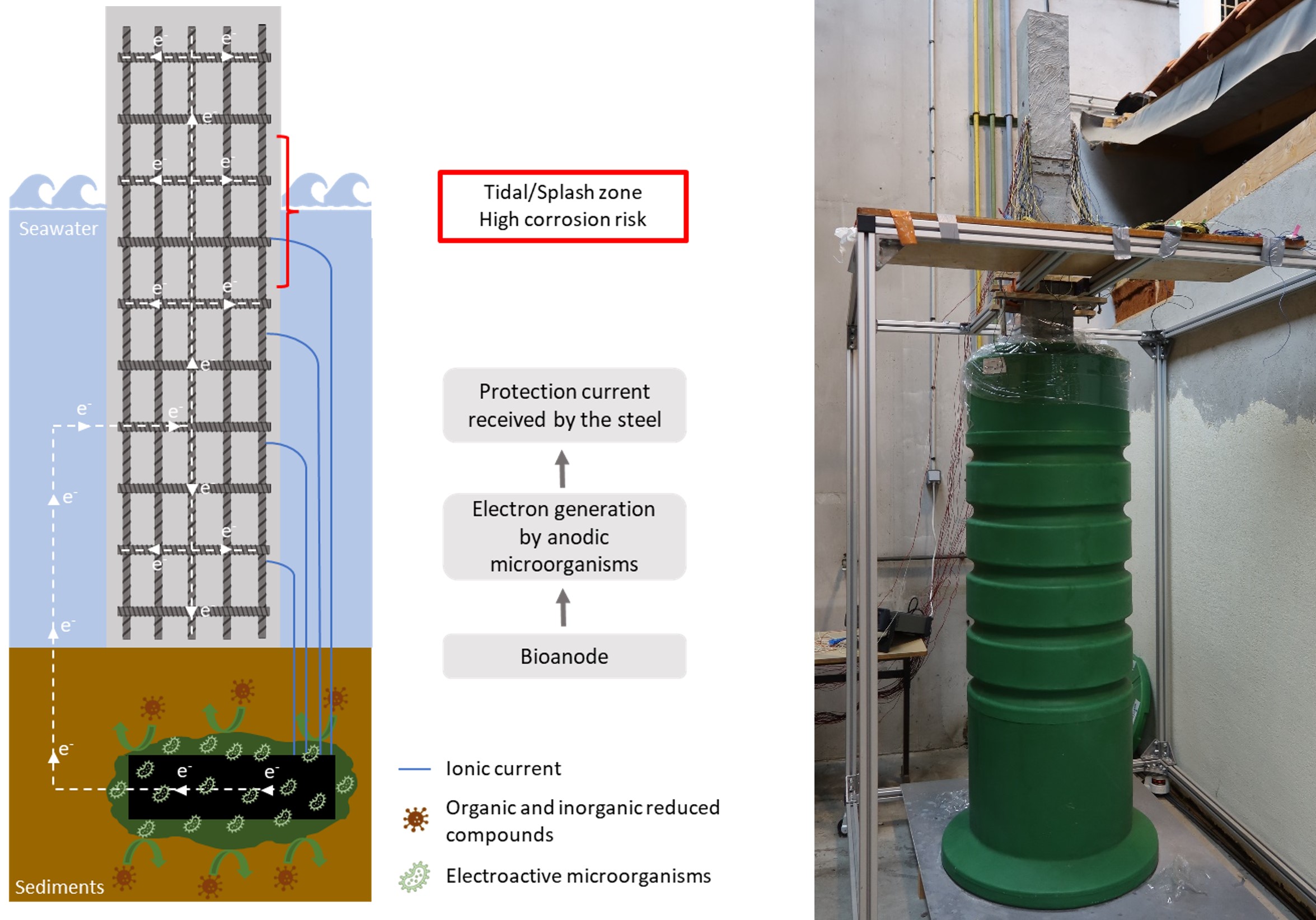

L’objectif de cette thèse est de concevoir une nouvelle solution de protection des structures en béton armé, et éventuellement en acier, contre la corrosion en milieu marin. Le phénomène est bien connu, et il existe déjà des solutions, notamment la protection cathodique galvanique par anodes sacrificielles. Cependant, cette méthode présente un inconvénient majeur : un relargage massif de métaux, très polluant pour l’environnement.

La recherche menée visait à développer et tester un système innovant de protection cathodique biogalvanique, autonome et sans émission polluante, applicable notamment aux piles de ponts immergées dans les sédiments marins, et aux infrastructures portuaires. Ce procédé exploite les micro-organismes naturellement présents dans les sédiments, sans nécessiter d’apports extérieurs. Il consiste à insérer des électrodes dans le milieu et favoriser leur colonisation par ces communautés microbiennes locales électroactives. Une fois établies, elles activent les électrodes et permettent ainsi de protéger la structure de manière autonome et respectueuse de l’environnement.

Quels ont été les principaux atouts de Julie dans l’exploration de cette idée ?

Nous savions dès le départ que la candidate disposait d’un excellent niveau théorique, et cela s’est très vite confirmé. Elle s’est immédiatement investie avec passion dans son sujet de recherche, tout en faisant preuve d’une grande autonomie.

Douée à la fois pour l’expérimentation et la modélisation, elle a conçu et mis en place des dispositifs expérimentaux particulièrement complexes avec une rigueur remarquable. Aucun dysfonctionnement n’ayant été constaté sur ces installations, la qualité et la fiabilité de son travail sont indéniables.

Son intégration dans l’équipe s’est faite très rapidement grâce à des valeurs partagées et aux qualités personnelles de Julie : humilité, sens de l’écoute et capacité à se remettre en question afin de tirer pleinement parti des conseils reçus.

Portée par sa passion et son engagement, elle a choisi de prolonger ses travaux de thèse en participant à la valorisation industrielle du procédé de protection cathodique biogalvanique qu’elle a développé. Dans ce cadre, elle a rejoint la SATT Toulouse Tech Transfer pour développer le projet jusqu’à sa mise sur le marché. Aujourd’hui, elle en assure la maturation, ce qui témoigne d’un parcours scientifique et professionnel remarquable.

Nous considérons avoir eu une chance exceptionnelle de compter parmi nous une doctorante et désormais une chercheuse d’un tel calibre. Une belle réussite à tous points de vue !

Quelle suite va être donnée à la thèse ?

Le contrat de maturation porté par Julie permettra une montée en échelle du procédé sur site réel, tout en explorant de nouvelles applications pour la protection d’autres types de matériaux. À plus long terme, des questions fondamentales devront également être étudiées, mais l’objectif immédiat reste le développement technologique. Pour notre équipe, il s’agit d’une première expérience de recherche appliquée qui ouvre la voie à un niveau de développement très élevé.

Par ailleurs, un aspect original de la thèse de Julie, qui continue à être approfondi, est le travail de modélisation. Déjà très avancé grâce aux recherches menées par son encadrant de CORROHM, ce volet sera renforcé par un prochain projet ANR, porté par Benjamin Erable en collaboration avec le LMDC, visant au développement de modèles plus proches de la réalité du terrain que ceux construits jusqu’ici à partir de données générales issues de publications scientifiques.

Comment s’est déroulée la collaboration avec CORROHM ?

Il convient de rappeler que Stéphane Laurens, tuteur scientifique de Julie chez CORROHM, est un ancien enseignant-chercheur du LMDC et plusieurs anciens doctorants du LMDC y travaillent également. Il y avait donc déjà une proximité avec l’entreprise mais la collaboration s’est particulièrement renforcée au cours de la thèse. Elle a donné lieu par la suite à de nouveaux projets communs, dont un important projet régional sur l’éolien flottant, où CORROHM a joué un rôle clé. La dynamique de la thèse a consolidé une relation bénéfique pour l’ensemble des partenaires.

Quel est votre avis sur le dispositif CIFRE ?

Nous avons déjà pu mesurer l’intérêt des thèses CIFRE dans le cadre de collaborations avec des industriels : c’est un dispositif extrêmement précieux. Avec de grandes entreprises, il facilite la coopération, mais dans le cas de CORROHM, une structure plus modeste, il a été déterminant. Cela a déverrouillé la collaboration. Sans ce soutien, cette collaboration n’aurait pas pu se concrétiser aussi bien.

La thèse a permis de disposer de trois années dédiées à la validation et à l’exploration du concept initial, étape indispensable pour la suite du développement. Au-delà de l’idée, ce dispositif a soutenu la volonté commune des laboratoires et de l’entreprise de travailler ensemble. Nous ne pensons pas qu’un autre mécanisme aurait permis d’atteindre ce résultat avec la même efficacité et rapidité.