30.01.2025

5 minutes de lecture

E-carburants : enjeux et opportunités

Focus n°3

Vers une première filière de production de e-carburants

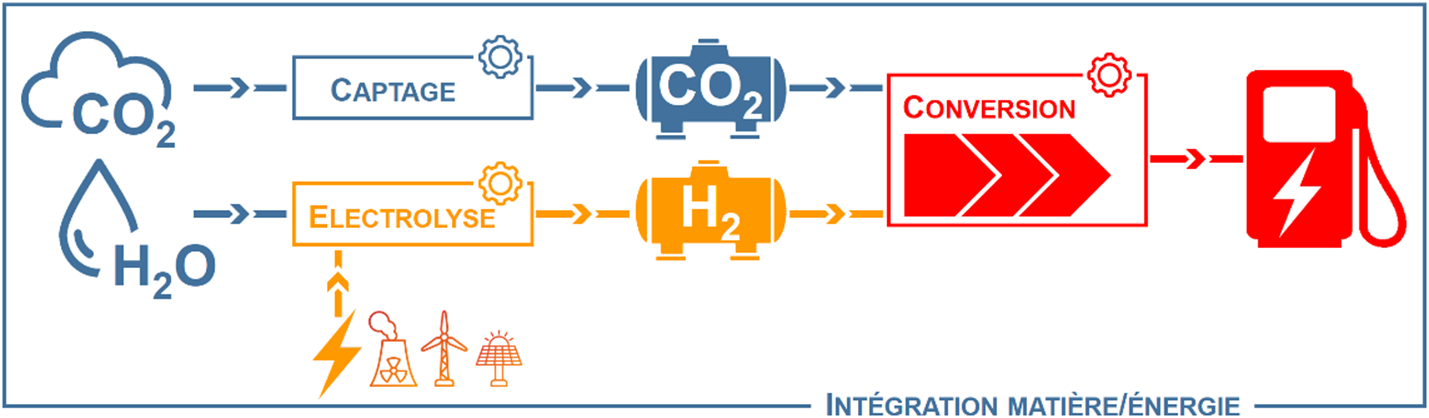

Plusieurs voies de production de e-carburants sont aujourd’hui à l’étude, à des niveaux de maturité divers. La filière basée sur la conversion du CO2 avec de l’hydrogène, dite Power-to-X, est la plus mature à ce jour et constitue une première chaine de valeur pour la production industrielle de carburants de synthèse. Elle doit être déployée dès 2030 pour répondre à la réglementation sur le transport longue distance (voir focus e-fuels n°1). Elle repose sur 3 briques essentielles : i) le captage du CO2, ii) la production d’hydrogène à partir d’électricité bas carbone et iii) la conversion du CO2 en carburant(s). Ces briques doivent être intégrées de manière efficace pour minimiser l’investissement, les coûts de production et optimiser les rendements en énergie et en matières, en s’appuyant sur des approches d’Analyses de Cycle de Vie (ACV).

Concernant le captage du CO2, les technologies les plus matures visent à capter le CO2 concentré dans les fumées industrielles d’origine fossile ou biogénique (concentration de l’ordre de 6 à 30%). A terme, ces technologies devront être améliorées pour permettre le captage de CO2 atmosphérique (concentration de l’ordre de 400 ppm soit 0,04%) via des procédés de DAC (Direct Air Capture). Au-delà de 2040, en Europe, la réglementation impose en effet l’utilisation de CO2 biogénique ou atmosphérique exclusivement pour produire des carburants de synthèse.

La production d’hydrogène est défossilisée en utilisant la voie électrolytique avec de l’électricité renouvelable ou nucléaire. L’électrolyse alcaline est aujourd’hui une technologie déjà très utilisée, avec un rendement de l’ordre de 60 à 70%, mais peu adaptée à l’intermittence des énergies renouvelables. Les technologies de type électrolyse PEM (Proton Exchange Membrane) et Electrolyse Haute Température (EHT), plus adaptées à l’intermittence électrique, font l’objet d’une R&I intensive afin d’améliorer les rendements (>80% pour l’EHT).

La conversion du CO2 et de l’hydrogène en carburant(s) est constituée de plusieurs étapes dont :

• Une première étape de conversion du CO2 en CO, par exemple par une réaction de type RWGS (Reverse Water-Gas Shift), aujourd’hui à valider à l’échelle industrielle, ou par une réaction de co-électrolyse (à maturer),

• Une étape de conversion du CO en présence d’H2 en carburant(s), soit par le procédé Fischer-Tropsch, soit par la voie méthanol, les deux technologies étant industriellement matures.

Les briques les moins matures doivent faire l’objet d’une R&I soutenue pour passer à l’échelle industrielle. Mais l’enjeu porte également sur l’intégration de toutes les briques, y compris matures, afin de constituer une chaine de valeur complète, fonctionnelle et efficace. Chacune doit donc être développée et optimisée dans une approche systémique, intégrant l’ACV, pour maximiser les rendements en énergie et matière et en minimiser les coûts. Par exemple, la chaleur émise par la synthèse Fischer-Tropsch peut être récupérée pour alimenter un électrolyseur de type EHT ou un système de DAC. Le rendement énergétique visé de la chaine complète est de l’ordre de 50 à 55%, à mettre en parallèle de celui de l’H2 électrolytique, compris entre 60 et >80% suivant les technologies.

L’ensemble de la chaine, incluant les briques et leur intégration, est couverte par les compétences des équipes de R&I d’IFPEN et du CEA, incluant les études technico-économiques et l’analyse de cycle de vie multicritères. D’autres voies de synthèse font également l’objet de R&D, plus amont, comme l’électrocatalyse et la photoélectrocatalyse, les voies biologiques ou les technologies hybrides.

Télécharger la fiche pdf (153 ko)

E-carburants : enjeux et opportunités - Glossaire

ACV: Analyse du Cycle de Vie

ADEME : Agence de la transition écologique (www.ademe.fr)

AIE : Agence Internationale de l’Energie (www.iea.org)